Paroi en tungstène : le système de boronisation prend forme

Avec l’aide de la communauté de la fusion, ITER planifie les changements nécessaires pour intégrer le nouveau système de boronisation dans l’installation—une modification rendue nécessaire par la paroi en tungstène.

Quand ITER Organization a pris la décision capitale, en 2023, de remplacer les tuiles de protection en béryllium de la chambre à vide par du tungstène, il a fallu mettre au point un nouveau système de conditionnement de la paroi afin de protéger le plasma contre les impuretés associées à ce matériau. Ce système utilise la technique de boronisation, qui consiste à appliquer une fine couche de bore (10 à 100 nanomètres) sur l’ensemble des surfaces face au plasma afin de capter ou d’absorber l’oxygène et d’éviter ainsi toute augmentation des pertes radiatives du plasma, en particulier lors de la phase sensible d’amorçage des décharges.

Les ingénieurs et scientifiques d’ITER travaillent actuellement sur les différents aspects du projet, notamment la conception d’un système d’injection de gaz qui délivrera le gaz vecteur vers différents points de la chambre à vide. La mise au point du système progresse rapidement : la modélisation initiale et les examens de conception préliminaire sont quasiment achevés et une stratégie à long terme a été définie.

« L’intégration de la boronisation au système de conditionnement de la paroi existant était un vrai défi, explique Tom Keenan, ingénieur en conditionnement des parois et responsable technique du système. Nous travaillons avec une technologie éprouvée, mais qui n’a jamais été mise en œuvre à une telle échelle ni dans un environnement tritié, ce qui est très intéressant. »

Le choix du diborane

Dès le début des travaux de conception du nouveau système de conditionnement de la paroi, l’équipe a décidé d’opter pour le diborane, un composé d’hydrogène et de bore, pour le procédé de boronisation. Le système utilisera du diborane à 5% dans un gaz vecteur, très probablement l’hélium. Le diborane est toxique et explosif, c’est pourquoi il faudra construire à l’extérieur du Bâtiment diagnostics un site de stockage hautement sécurisé appelé « armoire à gaz ».

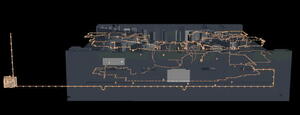

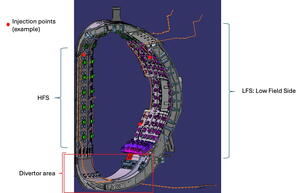

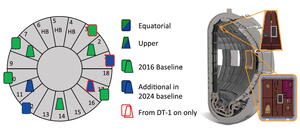

Il faudra également créer un circuit d’injection de gaz pour amener le diborane dans le tokamak. La conception préliminaire prévoit l’installation de plus d’un kilomètre de lignes d’injection dans le Bâtiment tokamak et de 400 mètres supplémentaires dans la chambre, et 21 points d’injection de gaz seront intégrés à la chambre à vide. La répartition des points d’alimentation en gaz a été optimisée afin de bénéficier des améliorations identifiées par les modélisations tout en respectant les contraintes associées aux arrivées de gaz existantes de la chambre à vide. Selon Gabor Kiss, ingénieur ITER spécialisé dans l’intégration du processus d’alimentation en combustible qui travaille sur l’étude d’intégration, ces adaptations ne devraient pas impacter les séquences d’aménagement des installations.

Dépôt par décharges luminescentes : un plus grand rôle

Une fois injecté dans la machine, le diborane est décomposé et déposé sur les parois face au plasma grâce à un procédé de dépôt de couches par décharges luminescentes. Dans ce procédé, un courant électrique circulant entre la paroi (cathode) et des « anodes luminescentes » permet de créer un plasma froid (comme une lampe néon) qui accélère le déplacement des ions vers la paroi. Le bore se lie alors chimiquement à la surface du matériau pour former une couche mince.

ITER prévoit dès à présent de recourir au nettoyage par décharges luminescentes pour conditionner la paroi pendant les périodes de maintenance mais l’adaptation de ce procédé à des usages plus fréquents et à la boronisation soulève deux grands défis. Tout d’abord, il faut déterminer si la conception de l’anode d’ITER, qui délivre environ dix fois plus d’énergie que celles des tokamaks actuels, est compatible avec la fréquence des cycles de boronisation. Des essais seront prochainement menés dans le tokamak chinois EAST pour répondre à cette question. Deuxième défi : déterminer le positionnement optimal des anodes afin de garantir l’homogénéité de la couche de bore déposée sur les surfaces face au plasma. Après avoir réalisé des modélisations et des essais collaboratifs avec les tokamaks ASDEX Upgrade (Allemagne) et WEST (France), l’équipe d’ITER a décidé d’ajouter quatre anodes supplémentaires dans la chambre à vide afin d’optimiser la répartition du bore.

« Nous avons travaillé en étroite liaison avec les experts de l’International Tokamak Physics Activity, souligne Tom Wauters, spécialiste des interactions plasma-paroi chez ITER. Nous avons bénéficié du soutien sans faille de la communauté scientifique et technique mondiale, ce qui nous a aidés pour le développement du système de boronisation d’ITER. »

La fréquence de boronisation des parois d’ITER dépend de deux facteurs : la quantité d’oxygène que peut absorber la couche de bore et la vitesse à laquelle le plasma érode ces couches. Selon des études récentes, une seule application de bore pourrait se révéler suffisante pour des campagnes de 2,5 à 12,5 semaines, si bien que l’intervalle de boronisation serait de toutes les deux semaines au maximum. Les essais qui seront prochainement réalisés dans des tokamaks opérationnels permettront aussi de mesurer avec précision la quantité d’oxygène que peuvent capter les surfaces boronisées. Cette information sera utile pour définir la fréquence idéale de boronisation ainsi que la quantité d’oxygène que peut tolérer la chambre à vide, par exemple en cas de fuite atmosphérique mineure.

Neutraliser le diborane

Dans le processus de boronisation par décharges luminescentes, une petite proportion du diborane n’est pas décomposée. En raison de sa haute toxicité, le diborane pompé hors du tokamak doit être neutralisé efficacement. Deux méthodes de destruction sont en cours d’évaluation : la dégradation thermique par chauffage à 700°C et l’utilisation d’un piège chimique breveté issu de l’industrie des semi-conducteurs pour absorber et neutraliser le gaz.

« Nous sommes convaincus de l’efficacité de ces deux systèmes, affirme Peter Speller, l’ingénieur en procédés qui supervise le traitement du diborane. La destruction thermique a déjà fonctionné dans les tokamaks WEST et DIII-D (États-Unis) et le système de piège chimique a fait ses preuves dans ASDEX Upgrade. Il nous reste à déterminer lequel des deux est le plus adapté à ITER.»

Dans l’attente du choix de la méthode, les équipes ont commencé à dégager de l’espace dans le bâtiment de l’usine tritium pour installer le système d’élimination du diborane, qui traitera l’effluent gazeux produit par le tokamak lors de la boronisation.

L'installation du système de boronisation devrait débuter en 2028.